BG大游

手机:15130372676

电话:0898235858

邮箱:2j9403yahoo.cn

地址:海南市海口市龙华区金宇街BG大游280号

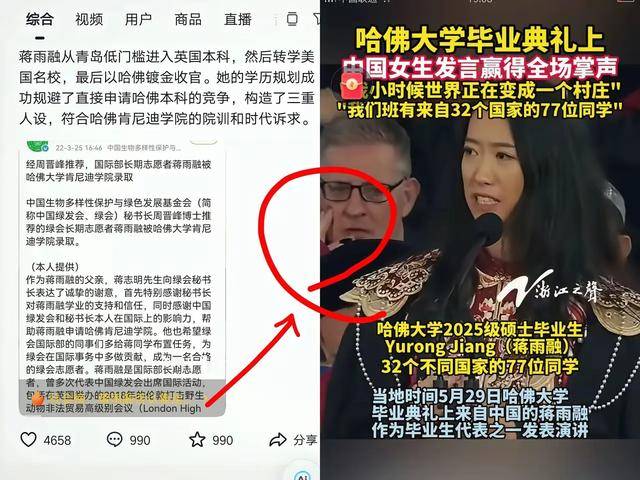

不久前,美国名校毕业礼上,一位中国女生站在台上,发表了一番充满人文关怀、为世界疾苦发声的动情演讲,

就在公众聚焦她的“大爱无疆”时,一段她早前的采访视频被扒出,视频里,她正谈论着外部世界的误解与对立,身后不远处,两位老人爆发了激烈肢体冲突,生动诠释了什么叫误解与对立。

这么有大爱的一个人,面对不远处的冲突,却连头都没回一下,当她的身份背景被深挖出,才知道她家境优渥、利用非传统路径、“信息差”和“深度课外活动”敲开名校大门的行径。

这触及了太多普通家庭的痛点:在精英教育的光环背后,是否有另一套不为人知的规则?这场风波,早已从一次毕业演讲,演变成对阶层固化等问题的集体审视。

这也意外撕开了许多人心中的一个疑问:进入世界名校,寒窗苦读真的是唯一途径吗?

这位蒋小姐,在美国顶尖学府的毕业典礼上,发表了一番感人至深的演讲,充满了对人类的关怀。

她说,只要还有女性买不起卫生巾,她就算不上富有,只要还有女孩因为害怕骚扰不敢上学,她的尊严就受到了践踏。只要还有男孩无辜死于战火,她的一部分也随之消逝。

听着多崇高,多有共情能力!可就在这演讲引发热议的同时,她早前一段采访视频也被翻了出来。

视频里,她正谈论人类命运共同体,忧心忡忡地说外部世界的冲突紧张会导致误解对立,呼吁大家就算有分歧也别把对方“妖魔化”。

偏偏就在她侃侃而谈时,她身后不远处,俩老头儿正实打实地扭作一团,简直是给她的话来了个现场打脸,更耐人寻味的是,面对这近在咫尺的“生动案例”,她都没回头看一眼。

这位演讲者的身份,很快勾起了中美两国网友的好奇心,一场轰轰烈烈的“扒皮”运动就此展开,有人给她贴上了“离岸人”的标签,意思是人在美国,心系或者说利用那套价值观。

更有意思的是,她能进这所学校,履历中有一段在其家人运营的非营利组织(NGO)的工作经历。

这些NGO活动的主题,你一听就很熟悉:环保、素食、多元化,都是些国际上时髦的议题。

可一旦切换回中国,她的关注点又悄然转到了扶贫、教育公平、人类命运共同体这些更“接地气”的话题上。

这种身份和话题的灵活切换,让很多人看得云里雾里,觉得这姑娘像个全球化时代的既得利益者,两边的好处都能占着。

这场风波的核心争议点,不少评论都指向了这位蒋小姐,以及和她类似的留学生群体。

他们往往家境优渥,进入世界名校凭借的不全是我国人最认可的那套,“寒窗苦读、公平竞争”的模式,而是走了些“曲线”的路子。

过去,很多中国人觉得美国那些名校,学生们个个都是从千军万马中杀出来的学霸,经历了比国内高考还残酷的竞争,可这类事情看多了,大家才慢慢回过味儿来,原来不是那么回事儿!

甚至有个听起来颠覆三观的说法:与其说是中国学生削尖了脑袋想进西方名校,倒不如说是西方名校更眼巴巴地盼着中国学生去。

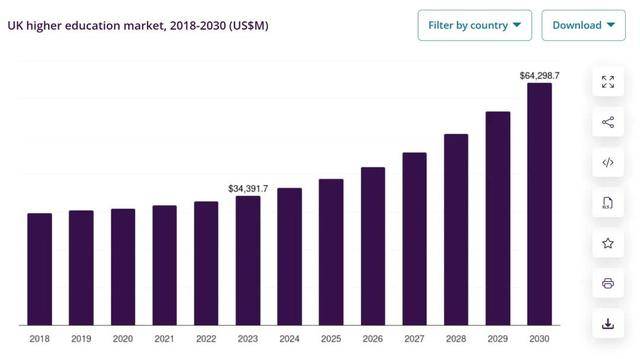

单单是英美这些国家的高等教育,早已经发展成一个巨大的成熟产业了,单说英国,高等教育一年能赚几百亿美元,国际学生贡献的学费,差不多能顶他们一年的军费开销!

美国那边也一样,中国留学生的学费、生活费,每年能给美国直接创造几十万个就业岗位,送去大把真金白银。

几十年前,我们的前辈去美国是为了学知识回来报效祖国,如今这光景,英美的高等教育,多少有点像一场资本的游戏,让有钱的家庭和会钻空子的人更容易胜出。

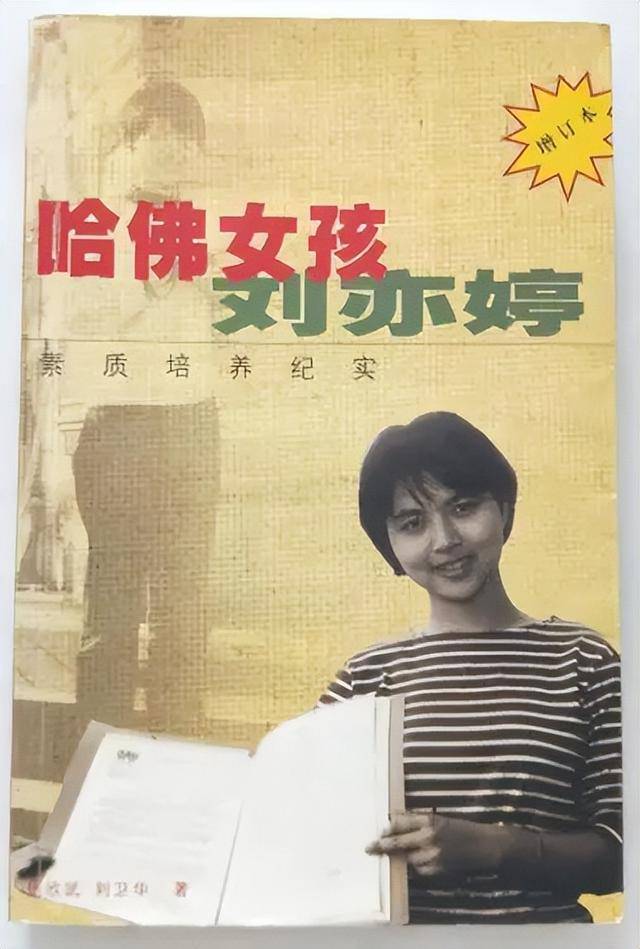

这种不走寻常路的玩法,其实也不是什么新鲜事,往前倒个二十多年,“哈佛女孩”刘亦婷的故事,那可是激励了一代中国爹妈。

她爸妈写的那本书,详细描述了怎么用“独特”的教育理念把闺女送进哈佛,那时候,多少家长把美国当成“灯塔国”。

想当然地以为,进美国名校比国内应试教育还要魔鬼训练,甚至有家长模仿书里“捏冰二十分钟”的法子,结果把孩子给冻伤了。

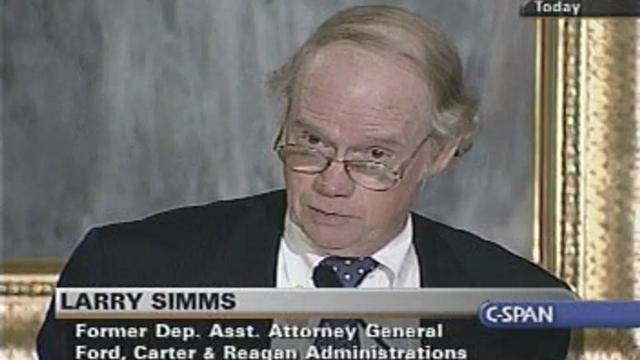

其实,刘亦婷妈妈的书里早就透了底——推荐信!书里提到的那位帮她大忙的“拉瑞”,是当时负责中美友好的美国官员,官方和民间身份都挺显赫,他的推荐信分量可想而知。

这可不是简单地欣赏一个孩子的优秀,更是美国当时推动“中美民间交流”大战略的一部分,目的是了解中国这个潜在的对手,顺便培养点亲美力量。

把哈佛的录取名额“赏”给中国学生,显然能大大提升美国大学在中国这个新兴市场的号召力。

这么一看,刘亦婷的案例,更像一则效果超群、持续了二十年的招生广告,中国家长们傻乎乎地学捏冰,纯属方向性错误。

那正确的“通关秘籍”是啥?就像这次这位蒋小姐的父母那辈人,可能已经玩明白了,尽早安排孩子参加非营利组织活动,或者搞点类似的“镀金”项目。

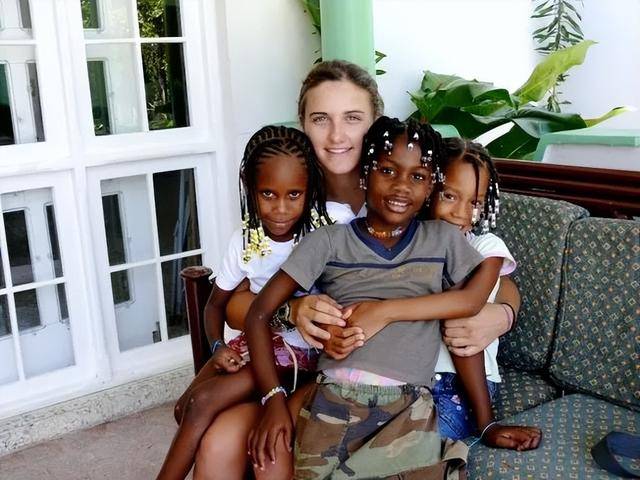

这恰好对应了美国名校申请体系里那项“深度课外活动”,曾经就有学生爆料,有些跨境志愿者旅行项目,收费贵得离谱,学生们辛辛苦苦援建的东西,等他们一走,当地人就拆了重建。

整个过程就是给申请者提供流水线式的履历“敲门砖”,跟真正的国际援助八竿子打不着,公益环保到底干没干成不重要,重要的是给孩子的履历,加上这层闪闪发光的“Buff”。

为了博个好名声,“埋儿奉母”这种事儿都干得出来,真假不重要,姿态得到位。

美国的顶尖私立大学,尤其是常春藤那几家,一开始就是“贵族俱乐部”的路子,是富豪们给自家孩子办的私塾,方便同阶层的后代们拉关系、建人脉,为将来商业上互相提携铺路。

早期的课程设置,也更偏重培养政治领袖和管理者需要的权术和思想,像会计这种“管家”才学的技术活儿,人家是不太瞧得上的。

后来学校规模大了,对钱和人才的需求也多了,才慢慢变成了公私混合的高校,随之而来的“申请制”,门道可就多了。

除了SAT这种标准化考试成绩(哈佛这类学校录取者的成绩中位数高得吓人)这些硬指标,还有一大堆“软实力”的考量,表面上说是鼓励全面发展,实际上却催生了一个庞大的申请产业链。

其中,“推荐信”的威力巨大,推荐人的社会地位和声望,往往能决定一个申请者的生死。

这种推荐,有时候甚至带着点“任人唯亲”的味道,推荐的人还能理直气壮地说:我就是因为跟他熟才了解他,所以才推荐的!

就连美国总统特朗普跟哈佛的恩怨,也有传闻说是因为他当年没被哈佛录取,心里一直憋着气,并非空穴来风。

这事儿也说明,即便你富可敌国,要是缺了点圈子和人脉,照样可能跟顶尖名校擦肩而过,至于那些所谓的“深度课外活动”,说白了,很多时候就是花钱“镀金”,提升申请的竞争力。

过去有些公知特别爱拿美国名校的“多元化”来说事儿,顺便批判一下中国教育的“唯分数论”的现象。

可这“多元化”,会被巧妙利用,比如,曾经就有非非裔学生,在申请材料里反复强调“黑人的命也是命”,硬是给自己争取了个“背景优势”加分。

评论一针见血地指出,这位蒋小姐之所以能在众多人中杀出重围,关键就在于她和她的家庭精准地抓住了“信息差”。

对普通家庭来说难于上青天的教育路径,在她这儿,似乎是经过精密计算和规划的,她选择绕开国内千军万马过独木桥的“苦读”模式。

先去国外读高中,再读英国的大学,然后转到美国读硕士,一路上用志愿者经历之类的“软实力”不断叠加优势,用一种“事半功倍”的方式达到了目标。

这背后,光有钱还不行,更得有“眼力”、“阅历”和“魄力”,说白了就是对教育规则、社会潜规则的精准把握和灵活运用。

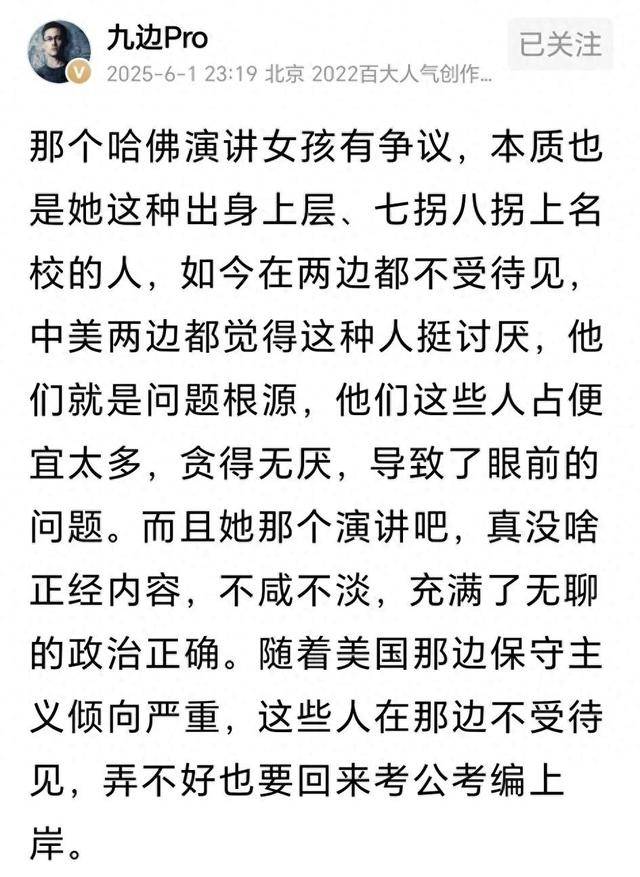

这种利用信息差为自己谋利的做法,有人觉得在规则允许的范围内,也没啥可指责的,但这位演讲者在中美两边都不太受待见的尴尬处境,却着实让人玩味。

中国网友担心她回国后摇身一变成了某种“意见领袖”,对国家建设没啥贡献,净会煽动情绪,而美国网友则普遍觉得,这类人对美国也没啥忠诚度可言,哪儿有好处就往哪儿钻。

至于她将来到底会怎么发展,尤其是会不会像一些人预测的那样回国考公考编,现在谁也说不好。

但她自己对外展现的志向是服务全人类,这跟体制内相对按部就班的工作不太搭界,那么就剩下加入国际性的非营利组织或许更符合她的演讲。

不过话说回来,随着美国社会保守主义倾向越来越明显,这类留学生在美国的生存空间也可能会受到挤压,回国发展也并非不可能。